Carre 9

giugno 53 a.C. Roma perde le sue aquile e scopre di non essere la sola padrona

del mondo. Storia di una disfatta tra la fine della Repubblica e la nascita

dell’Impero degli imperi. Il lento abbandono dell’illusione del dominio sugli

spazi infiniti segna la supremazia storica su ogni epopea

IL TOPO

E L’ELEFANTE

Vietnam, dalla guerra

combattuta e persa dagli Stati Uniti, è anche una metafora per indicare la

sconfitta imprevedibile di una perfetta macchina bellica contro tecniche di

guerriglia, in territori non convenzionali. Il topo contro l’elefante, e il

topo vince. Vietcong è il

guerrigliero che morde e scappa, è il topo che vince.

Vietnam, dalla guerra

combattuta e persa dagli Stati Uniti, è anche una metafora per indicare la

sconfitta imprevedibile di una perfetta macchina bellica contro tecniche di

guerriglia, in territori non convenzionali. Il topo contro l’elefante, e il

topo vince. Vietcong è il

guerrigliero che morde e scappa, è il topo che vince.  Una certa storiografia

farebbe risalire un primo esempio di questo genere alla terribile sconfitta

inferta dall’esercito dei Parti, guidati del generalissimo Rostam Surena-Pahlavi, alle

legioni romane di Marco Licinio Crasso.

Un vero disastro che tuttavia non pregiudica il destino dei Romani, ma ne

influenza le linee d’azione in politica estera e militare. Roma comincia a

comprendere che la sua esistenza non si fonda sull’eterna conquista ma

sull’amministrazione “politica” della sua grandezza: non un imperialismo

indefinito ma una struttura imperiale che ruota attorno all’idea di Stato,

diritto, economia, riforme e comunità sociale; sopravvivendo così ai “capricci”

del despota di turno, e segnando in modo indelebile, anche dopo il suo declino,

lo sviluppo del mondo.

Una certa storiografia

farebbe risalire un primo esempio di questo genere alla terribile sconfitta

inferta dall’esercito dei Parti, guidati del generalissimo Rostam Surena-Pahlavi, alle

legioni romane di Marco Licinio Crasso.

Un vero disastro che tuttavia non pregiudica il destino dei Romani, ma ne

influenza le linee d’azione in politica estera e militare. Roma comincia a

comprendere che la sua esistenza non si fonda sull’eterna conquista ma

sull’amministrazione “politica” della sua grandezza: non un imperialismo

indefinito ma una struttura imperiale che ruota attorno all’idea di Stato,

diritto, economia, riforme e comunità sociale; sopravvivendo così ai “capricci”

del despota di turno, e segnando in modo indelebile, anche dopo il suo declino,

lo sviluppo del mondo.

SURENA

E CRASSO, LE AQUILE PERDUTE E LE TESTE MOZZATE

La battaglia è dominata dall’intelligenza

tattica di Surena che lega storicamente il suo nome alla consacrazione delle

aquile (insegne militari romane) strappate al suo avversario, appropriandosi

così di un potente simbolo di vittoria. Ma chi è? Dignitario partico della

famiglia dei Suren è l’uomo più potente dell’Impero dopo re Orode: “Surena o, meglio, il Surena,

qualifica di una specie di presidente della corte suprema partica depositaria

del compito di designare il re tra gli aventi diritto alla successione, era un

giovane di trent’anni con l’abitudine e l’aspetto tipici delle persone del suo

rango: fasto pomposo e ingombrante nelle vesti, capelli inanellati e profumati

e il solito bagaglio di concubine al seguito. Particolari che si compongono in

un’immagine alquanto debosciata non raccomandabile in un generale che si

appresta ad affrontare le nostre legioni, ma che costituiscono un contrasto

affascinate quando siano accompagnati da intrepida spregiudicatezza, fantasia

rapida e percezione precisa delle situazioni”. G. Antonelli, Il libro nero di Roma antica, p.46.

La battaglia è dominata dall’intelligenza

tattica di Surena che lega storicamente il suo nome alla consacrazione delle

aquile (insegne militari romane) strappate al suo avversario, appropriandosi

così di un potente simbolo di vittoria. Ma chi è? Dignitario partico della

famiglia dei Suren è l’uomo più potente dell’Impero dopo re Orode: “Surena o, meglio, il Surena,

qualifica di una specie di presidente della corte suprema partica depositaria

del compito di designare il re tra gli aventi diritto alla successione, era un

giovane di trent’anni con l’abitudine e l’aspetto tipici delle persone del suo

rango: fasto pomposo e ingombrante nelle vesti, capelli inanellati e profumati

e il solito bagaglio di concubine al seguito. Particolari che si compongono in

un’immagine alquanto debosciata non raccomandabile in un generale che si

appresta ad affrontare le nostre legioni, ma che costituiscono un contrasto

affascinate quando siano accompagnati da intrepida spregiudicatezza, fantasia

rapida e percezione precisa delle situazioni”. G. Antonelli, Il libro nero di Roma antica, p.46.

Un personaggio dall’immagine non certo

asciutta come l’essenzialità romana: “Il comandante partico sfoggiava un lusso

orientale destinato ad impressionare sudditi e nemici. Nei suoi spostamenti

privati portava sempre mille cammelli con i cavalli e duecento carri di

concubine, e per la scorta mille cavalieri corazzati e un numero ancor maggiore

di cavalleggeri: in totale, con lui non vi erano meno di diecimila uomini tra

cavalieri, servitori e schiavi”. G. Traina, La

resa di Roma – 9 giugno 53 A.C, pp.58-59.

Così carnevalesco il suo ambiente ideale

quanto invece sostanziale e vincente la sua strategia: “Le sue truppe composte

esclusivamente di catafratti e di arcieri a cavallo non superavano le 10.000

unità. Di fronte ai 35.000 Romani potrebbero sembrare poco numerosi. Ma,

nell’aver limitato il contingente dei suoi squadroni, Surena ha dato prova

oltre che di audacia anche di genialità strategica. In questo modo infatti ha

semplificato il problema dei rifornimenti, ha acquistato maggiore mobilità e ha

evitato la confusione derivante dall’assieparsi in campo di sterminati corpi di

cavalleria”. G. Antonelli, Cit.,

p.46.

Una strategia non sconosciuta ai Romani ma,

in quella circostanza, forse un po’ troppo fiduciosi nella sola forza d’urto

delle legioni: “In realtà… usavano sia la cavalleria pesante (anche se non

corazzata), sia quella leggera, poiché gli assalti della cavalleria potevano

ancora essere molto efficaci contro corpi di fanteria male organizzati. In particolare,

la mancanza delle staffe non impediva gli assalti della cavalleria contro la

cavalleria nemica, specialmente se questa era leggera e non corazzata. Inoltre,

è praticamente certo che era stata ideata una tattica la quale in pratica

permetteva alla cavalleria di sconfiggere anche corpi di fanteria bel

organizzati: si trattava dell’uso combinato della cavalleria pesante (armata di

lance) e di quella leggera (composta da arcieri a cavallo). Questo metodo fu

usato dai Parti, che con il loro esercito di cavalieri distrussero le sette

legioni che Crasso… Tale tattica, basata sulla classica combinazione di armi da

lancio e forze d’urto, prevedeva l’impiego di un’enorme quantità di frecce

scagliate dagli arcieri a cavallo contro le file dei Romani, mentre i lancieri

li costringevano a rimanere in file serrate, minacciando di sferrare una carica

(o un vero e proprio attacco), ed esponendoli così più facilmente al lancio

delle frecce”. E. N. Luttwak, La grande

strategia dell’impero romano, p.84-85.

Surena geniale, rivoluzionario ma non più

fortunato del suo nemico romano perché finisce ucciso dal suo re per l’invidia

suscitata, dopo aver allestito “una parodia di trionfo, facendo sfilare per le

vie di Seleucia un prigioniero somigliante a Crasso, con una veste regale

femminile, ammaestrato a quanti lo chiamavano Crasso e generale; davanti a lui

marciavano i trombettieri e alcuni dei littori a cavallo di cammelli: ai fasci

erano appese delle borse e alle asce erano legate le teste dei romani, mozzate

di recente”. A. Frediani, I grandi

generali di Roma antica, p.274.

Crasso invece è uno degli uomini più ricchi e

potenti di Roma tra proprietà terriere, speculazioni, miniere e schiavi. Un

uomo capace di accumulare denaro in ogni modo: “…Era stato favorito , nell’ereditare

il patrimonio familiare, dalla uccisone dei parenti più stretti per mano dei

sicari di Mario.

Crasso invece è uno degli uomini più ricchi e

potenti di Roma tra proprietà terriere, speculazioni, miniere e schiavi. Un

uomo capace di accumulare denaro in ogni modo: “…Era stato favorito , nell’ereditare

il patrimonio familiare, dalla uccisone dei parenti più stretti per mano dei

sicari di Mario. Inoltre aveva

sposato la vedova di suo fratello, soprattutto per evitare che l’asse dei beni

si disperdesse tra molti aventi diritto… Questo calcolo… non gli sarebbe

bastato per fare il salto di qualità a cui aspirava se non fosse stato

integrato dai proventi delle spoliazioni con cui si è distinto durante la

dittatura di Silla, con la

conseguente appendice delle proscrizioni… Con la sua avidità è riuscito a

scandalizzare perfino il suo capo che quanto a cinismo predatorio vanta un

livello a dir poco superlativo se non imbattibile… Aveva capito che le

costruzioni edili, in una città in cui la popolazione cresce in modo

esponenziale, per via degli immigrati provenienti, in cerca di fortuna, da ogni

paese del Mediterraneo, potevano diventare autentiche miniere d’oro… A Crasso,

quando arrivava in ufficio, il primo documento che i suoi impiegati

sottoponevano era il mattinale degli incendi scoppiati in città durate la

notte. Su queste informazioni impostava la sua strategia di accaparramento e di

espansione. A Roma, si sa, gli incendi e i crolli di case di ogni tipo non

fanno neanche più notizia. Crasso è stato uno dei maggiori usufruttuari di

questi continui disastri e dei drammi relativi”. G. Antonelli, Cit., pp.35-37.

Inoltre aveva

sposato la vedova di suo fratello, soprattutto per evitare che l’asse dei beni

si disperdesse tra molti aventi diritto… Questo calcolo… non gli sarebbe

bastato per fare il salto di qualità a cui aspirava se non fosse stato

integrato dai proventi delle spoliazioni con cui si è distinto durante la

dittatura di Silla, con la

conseguente appendice delle proscrizioni… Con la sua avidità è riuscito a

scandalizzare perfino il suo capo che quanto a cinismo predatorio vanta un

livello a dir poco superlativo se non imbattibile… Aveva capito che le

costruzioni edili, in una città in cui la popolazione cresce in modo

esponenziale, per via degli immigrati provenienti, in cerca di fortuna, da ogni

paese del Mediterraneo, potevano diventare autentiche miniere d’oro… A Crasso,

quando arrivava in ufficio, il primo documento che i suoi impiegati

sottoponevano era il mattinale degli incendi scoppiati in città durate la

notte. Su queste informazioni impostava la sua strategia di accaparramento e di

espansione. A Roma, si sa, gli incendi e i crolli di case di ogni tipo non

fanno neanche più notizia. Crasso è stato uno dei maggiori usufruttuari di

questi continui disastri e dei drammi relativi”. G. Antonelli, Cit., pp.35-37. Non gli basta. Militarmente cresciuto,

appunto, sotto l’ala di Silla ma con all’attivo solo la sconfitta di Spartaco nella rivolta degli schiavi

non ritenuta gloriosissima, è roso da un ambizione politica cieca che lo

distruggerà:

Non gli basta. Militarmente cresciuto,

appunto, sotto l’ala di Silla ma con all’attivo solo la sconfitta di Spartaco nella rivolta degli schiavi

non ritenuta gloriosissima, è roso da un ambizione politica cieca che lo

distruggerà:

“La sua maggiore sfortuna fu quella di confrontarsi con Cesare e Pompeo: dove gli altri due triumviri si distinguevano per

genialità e carisma, lui si comportava con la consueta arroganza

dell’aristocratico. Carenza che gli impedì di creare quell’empatia necessaria

per assicurare la necessaria coesione di un grande esercito”. G. Traina, Cit., pag.14.

“La sua maggiore sfortuna fu quella di confrontarsi con Cesare e Pompeo: dove gli altri due triumviri si distinguevano per

genialità e carisma, lui si comportava con la consueta arroganza

dell’aristocratico. Carenza che gli impedì di creare quell’empatia necessaria

per assicurare la necessaria coesione di un grande esercito”. G. Traina, Cit., pag.14. Stufo di sentirsi l’anello debole del

triumvirato che governa Roma dal 60 a.C., messo in piedi con gli altri due già

grandi condottieri, pensa di farsi strada ad Oriente dove prevede grandi

prospettive. In una mera logica espansionista possiamo ravvisare valide ragioni

strategiche per giustificare una guerra contro i Parti: il controllo della

Terra tra i due Fiumi da cui aprirsi le vie commerciali verso l’India e la

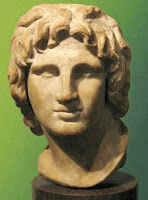

Cina. “Immaginava già di spingersi fino all’Estremo Oriente, nelle terre degli

indiani e dei battriani, ovvero ai confini di quelle immense regioni che solo

il grande Alessandro era riuscito a

conquistare”. G. Traina, Cit., p.17.

Stufo di sentirsi l’anello debole del

triumvirato che governa Roma dal 60 a.C., messo in piedi con gli altri due già

grandi condottieri, pensa di farsi strada ad Oriente dove prevede grandi

prospettive. In una mera logica espansionista possiamo ravvisare valide ragioni

strategiche per giustificare una guerra contro i Parti: il controllo della

Terra tra i due Fiumi da cui aprirsi le vie commerciali verso l’India e la

Cina. “Immaginava già di spingersi fino all’Estremo Oriente, nelle terre degli

indiani e dei battriani, ovvero ai confini di quelle immense regioni che solo

il grande Alessandro era riuscito a

conquistare”. G. Traina, Cit., p.17.

La mano destra e la testa mozzata,

“abbeverata” d’oro fuso per saziarne la sete di ricchezza finiranno ad ornare

un banchetto di re Orode come regalo di Surena.

CRONACA

SUL “VIETNAM” DEI ROMANI TRA ARCIERI E CAVALLERIA

Plutarco

si è

occupato di tramandarci le sue cronache di guerra, crude ed efficaci anche

senza radio o Tv: “Raccolti in un piccolo spazio, venivano colpiti e cadevano

gli uni sugli altri, agonizzando lentamente, straziati da un dolore

insopportabile rotolavano sui dardi che si spezzavano dentro le ferite. Nello

sforzo di estrarre le punte, penetrate nelle vene e nei nervi e ripiegate come

un amo, essi finivano per distruggersi e dilaniarsi da sé. Così tanti morivano,

mentre i superstiti erano allo stremo delle forze…”. E così anche Cassio Dione: “Piombando in massa sui

romani da ogni parte, ne ferivano mortalmente parecchi, e parecchi

impossibilitavano a combattere, e nessuno poteva trovar pace. Infatti i dardi

sfrecciavano sugli occhi, sulle mani e su tutto il resto del corpo;

trapassavano le armature, li lasciavano senza protezione e, continuando a

ferirli, li costringevano a esporsi. Se qualcuno si difendeva dal dardo o

cercava di estrarlo, un altro lo colpiva e una ferita si aggiungeva all’altra.

Che si muovessero o restassero impassibili, non avevano via di scampo, poiché

entrambe le soluzioni erano insicure e portavano alla morte”.

Plutarco

si è

occupato di tramandarci le sue cronache di guerra, crude ed efficaci anche

senza radio o Tv: “Raccolti in un piccolo spazio, venivano colpiti e cadevano

gli uni sugli altri, agonizzando lentamente, straziati da un dolore

insopportabile rotolavano sui dardi che si spezzavano dentro le ferite. Nello

sforzo di estrarre le punte, penetrate nelle vene e nei nervi e ripiegate come

un amo, essi finivano per distruggersi e dilaniarsi da sé. Così tanti morivano,

mentre i superstiti erano allo stremo delle forze…”. E così anche Cassio Dione: “Piombando in massa sui

romani da ogni parte, ne ferivano mortalmente parecchi, e parecchi

impossibilitavano a combattere, e nessuno poteva trovar pace. Infatti i dardi

sfrecciavano sugli occhi, sulle mani e su tutto il resto del corpo;

trapassavano le armature, li lasciavano senza protezione e, continuando a

ferirli, li costringevano a esporsi. Se qualcuno si difendeva dal dardo o

cercava di estrarlo, un altro lo colpiva e una ferita si aggiungeva all’altra.

Che si muovessero o restassero impassibili, non avevano via di scampo, poiché

entrambe le soluzioni erano insicure e portavano alla morte”. Si verifica uno scontro con tattiche militari

che rinnovano le reciproche tradizioni: “I legionari romani equipaggiati con il

gladio e il giavellotto, ma queste armi potevano ben poco contro i rapidi

movimenti degli arcieri a cavallo e le pesanti corazze… Certo, i Romani

disponevano di un’efficacissima tattica, la formazione

a testuggine, che permetteva anche a grandi unità di formare un quadrato,

reso impenetrabile da una barriera formata dagli scudi ma questa tattica

appesantiva il movimento della legione, riducendone quindi le potenzialità

offensive… Provocare, ferire dalla distanza, eludere l’urto frontale, provocare

di nuovo, attirare lontano dalle proprie basi il nemico in uno spazio vasto e

ostile, inadatto alla concentrazione dello sforzo, a quel parossismo di

violenza risolutiva che è il combattimento in ordine chiuso: questi sono i

principi cui si devono uniformare la strategia e la tattica dell’arciere; se

gestiti in maniera appropriata, sono potenzialmente letali per le armi pesanti

tipiche dell’Occidente”. G. Traina, Cit.,

pp.69-72.

Si verifica uno scontro con tattiche militari

che rinnovano le reciproche tradizioni: “I legionari romani equipaggiati con il

gladio e il giavellotto, ma queste armi potevano ben poco contro i rapidi

movimenti degli arcieri a cavallo e le pesanti corazze… Certo, i Romani

disponevano di un’efficacissima tattica, la formazione

a testuggine, che permetteva anche a grandi unità di formare un quadrato,

reso impenetrabile da una barriera formata dagli scudi ma questa tattica

appesantiva il movimento della legione, riducendone quindi le potenzialità

offensive… Provocare, ferire dalla distanza, eludere l’urto frontale, provocare

di nuovo, attirare lontano dalle proprie basi il nemico in uno spazio vasto e

ostile, inadatto alla concentrazione dello sforzo, a quel parossismo di

violenza risolutiva che è il combattimento in ordine chiuso: questi sono i

principi cui si devono uniformare la strategia e la tattica dell’arciere; se

gestiti in maniera appropriata, sono potenzialmente letali per le armi pesanti

tipiche dell’Occidente”. G. Traina, Cit.,

pp.69-72.

Anche la guerra è un momento di studio e

analisi, una grande vittoria o una grande sconfitta possono aprire ad

evoluzioni rivoluzionarie nelle tecniche militari: “In questa occasione, le

armi di corta portata dei Romani e il loro sistema di ammassamento soggiacquero

per la prima volta alle armi di lunga portata ed al sistema di spiegare le

truppe in battaglia, cominciò quella rivoluzione militare, che poi con

l’introduzione dell’arma da fuoco, ebbe il suo pieno compimento… Le legioni

che, nonostante il suggerimento di ufficiali avveduti di condurle contro il

nemico quanto più possibile spiegate, erano state ordinate in un quadrato

composto di dodici coorti su ogni lato, furono subito sopraffatte e tempestate

dalle terribili frecce, che, lanciate anche a caso, colpivano le loro vittime,

e alle quali i soldati romani non potevano assolutamente rispondere in nessun

modo”. T. Mommsen, Storia di Roma,

Vol. VIII, p.16.

I Romani si espongono così agli avversari

come un bersaglio mobile senza possibilità di fuga o riparo: “Giunsero in vista

del nemico, che palesò solo alcuni contingenti, nascondendo il grosso dietro le

alture e coprendo il luccichio delle armi al sole con mantelli e pellami… Le

speranze che quella interminabile pioggia di frecce si esaurisse si spensero di

fronte alla notizia che un’intera carovana di cammelli, con riserve immense di

dardi, era disposta dietro le dune per rifornire gli arcieri a cavallo”. A.

Frediani, Cit., p.269.

UNA

PIOGGIA DI FRECCE CHE OSCURA IL SOLE

Il disastro di Carre in lande desolate e

sconfinate dipende da una tattica che prevede l’uso combinato di arcieri e

cavalleria. La pressione dei primi blocca il margine di manovra delle legioni,

che ammassandosi nella ricerca istintiva di un riparo favoriscono l’attacco

irresistibile e micidiale dei cavalieri corazzati. Già Seneca evidenzia che “un bambino nato in Partia tenderà subito l’arco”,

così come si impratichiscono cavalcando le pecore.

Il disastro di Carre in lande desolate e

sconfinate dipende da una tattica che prevede l’uso combinato di arcieri e

cavalleria. La pressione dei primi blocca il margine di manovra delle legioni,

che ammassandosi nella ricerca istintiva di un riparo favoriscono l’attacco

irresistibile e micidiale dei cavalieri corazzati. Già Seneca evidenzia che “un bambino nato in Partia tenderà subito l’arco”,

così come si impratichiscono cavalcando le pecore. Ne deriva che i guerrieri mediterranei non

conoscono a sufficienza l’arco composto che può scoccare frecce ad una distanza

almeno doppia rispetto a quelli ellenistici e romani. Ne parla anche Plinio il Vecchio quando ricorda che:

“I popoli d’Oriente decidono le guerre con le canne. Applicandovi delle penne,

con esse arrecano una rapida morte; vi aggiungono punte uncinate mortali, che

non possono estrarre e si spezzano dentro la ferita, come un doppio strale. Con

queste armi possono oscurare il sole”. Ben diversa fino ad allora è

l’esperienza dei Romani la cui aura di invincibilità “era determinata dalla

grande esperienza accumulata nei teatri operativi di tutto il Mediterraneo:

dalla Spagna all’Africa, dal Balcani all’Asia Minore, la legione sembrava

destinata ad avere la meglio su qualsiasi terreno… Come già la falange

ellenistica, si serviva delle truppe montate: il nerbo dell’esercito era la

fanteria pesante legionaria, mentre i cavalieri rappresentavano un complemento

utile ma non decisivo”. G. Traina, Cit.,

p.23.

Ne deriva che i guerrieri mediterranei non

conoscono a sufficienza l’arco composto che può scoccare frecce ad una distanza

almeno doppia rispetto a quelli ellenistici e romani. Ne parla anche Plinio il Vecchio quando ricorda che:

“I popoli d’Oriente decidono le guerre con le canne. Applicandovi delle penne,

con esse arrecano una rapida morte; vi aggiungono punte uncinate mortali, che

non possono estrarre e si spezzano dentro la ferita, come un doppio strale. Con

queste armi possono oscurare il sole”. Ben diversa fino ad allora è

l’esperienza dei Romani la cui aura di invincibilità “era determinata dalla

grande esperienza accumulata nei teatri operativi di tutto il Mediterraneo:

dalla Spagna all’Africa, dal Balcani all’Asia Minore, la legione sembrava

destinata ad avere la meglio su qualsiasi terreno… Come già la falange

ellenistica, si serviva delle truppe montate: il nerbo dell’esercito era la

fanteria pesante legionaria, mentre i cavalieri rappresentavano un complemento

utile ma non decisivo”. G. Traina, Cit.,

p.23.

Carre è dunque un completo capovolgimento dei

principali sistemi tecnici e tattici con cui fino ad allora i Romani hanno piegato

ogni nemico. Infatti, si tramuta anche in guerra

psicologica; mentre con le legioni si è sempre affidato alla vista di

enormi schieramenti il compito di influire sul morale dei combattenti, i Parti

puntano sull’udito: “A Carre prevalsero invece i tamburi di guerra… Impeto,

esaltazione, canto animalesco e ululati, furore, ebbrezza: per non parlare

dello strumento sciamanico per eccellenza, il tamburo e i sonagli adoperati

nella guerriglia psicologica che tanta parte ebbe nella sconfitta dell’esercito

di Crasso… Anziché attaccare subito la legione si decise di continuare a

stancare il nemico con gli arcieri leggeri, e di ordinare la carica al momento

opportuno”. G. Traina, Cit., pp.74-81.

Insomma una battaglia che si esplica con un

modo di combattere insolito tra eserciti totalmente diversi per armamenti e

formazione. Come si potrebbe sintetizzare raccogliendo qui e là analisi di

studiosi moderni, è possibile affermare che “il modo di combattere degli uomini

di Surena ricorda una banda di ragazzi fuorviati, senza fede né legge, che

praticavano una guerra di folgoranti colpi di mano, logorando la preda fino

alla morte, per perdersi subito dopo nell’immensità delle distese desertiche”.

Se ne può trarre che “un’idea diffusa degli storici è che, dopo Carre, il modo

di combattere dei romani sia cambiato. Di certo si dotarono di armi più

efficaci, migliorando la qualità delle corazze, e dei giavellotti… I generali

appresero una grande lezione di tattica, che misero in pratica per difendersi

dai parti, e probabilmente anche per ispirarsene”. G. Traina, Cit., p.102.

DUE IMPERI

UN SOLO IMPERO

Carre come battuta d’arresto per Roma, tanto

che lo scenario storico presenterà effettivamente due blocchi separati

dall’Eufrate. In definitiva due aree egemoniche, due imperi: il Mediterraneo

romano e l’Asia partica (Iran, Iraq, Armenia, parte del Caucaso ed Asia

centrale). Come riporta Strabone: “I

Parti oggi dominano un territorio così grande, e così tanti popoli, da

rivaleggiare in qualche modo con i romani per la grandezza del dominio. Causa

di questo successo sono il loro stile di vita e i costumi: certo, essi hanno

molti elementi comuni con i barbari e con gli sciti, e tuttavia presentano

quanto occorre per dominare e per vincere in guerra”.

Carre come battuta d’arresto per Roma, tanto

che lo scenario storico presenterà effettivamente due blocchi separati

dall’Eufrate. In definitiva due aree egemoniche, due imperi: il Mediterraneo

romano e l’Asia partica (Iran, Iraq, Armenia, parte del Caucaso ed Asia

centrale). Come riporta Strabone: “I

Parti oggi dominano un territorio così grande, e così tanti popoli, da

rivaleggiare in qualche modo con i romani per la grandezza del dominio. Causa

di questo successo sono il loro stile di vita e i costumi: certo, essi hanno

molti elementi comuni con i barbari e con gli sciti, e tuttavia presentano

quanto occorre per dominare e per vincere in guerra”. Nonostante questo preferisce fermarsi e dedicarsi all’organizzazione delle

nuove province: “Il conquistatore fu tentato di imitare Alessandro, inseguendo

l’avversario come il macedone aveva inseguito Dario; ma fino ad allora era andato tutto bene, e mettere alla

prova la resistenza dell’esercito in una dura marcia attraverso gli altipiani

iranici era una prospettiva assai poco allettante. Quanto appariva opportuno

per confermare il prestigio di Roma e la sua fama di condottiero era già stato

attuato”. A. Frediani, Cit., p.455.

Nonostante questo preferisce fermarsi e dedicarsi all’organizzazione delle

nuove province: “Il conquistatore fu tentato di imitare Alessandro, inseguendo

l’avversario come il macedone aveva inseguito Dario; ma fino ad allora era andato tutto bene, e mettere alla

prova la resistenza dell’esercito in una dura marcia attraverso gli altipiani

iranici era una prospettiva assai poco allettante. Quanto appariva opportuno

per confermare il prestigio di Roma e la sua fama di condottiero era già stato

attuato”. A. Frediani, Cit., p.455.  Da quel momento il regno partico si avvia

verso la scomparsa intorno al 224 d.C. a causa di distruttivi conflitti

feudali. Roma no, continua con le sue profonde evoluzioni ad influenzare ogni

pagina di storia successiva nell’accavallarsi del tempo. Sopravvive perché la

struttura statale diluisce in qualche modo l’ambizione del singolo, con il

risultato che l’Impero si occupa di gestire il potere e il dominio contro

l’avventurismo fine a se stesso. Nessun condottiero eguaglierà Alessandro, ma

in questo ricorrente richiamo Tito Livio

sottolinea “l’assurdità di un raffronto tra le gesta di un singolo giovane re

conquistatore e quelle di un popolo che fa la guerra da ben ottocento anni… I

macedoni avevano un solo Alessandro, che non soltanto si esponeva a molteplici

pericoli ma lo faceva di sua spontanea volontà. Invece molti erano i romani che

potevano emularlo per gloria e imprese. Ciascuno di essi, a seconda del proprio

destino, avrebbe potuto vivere o morire senza che per questo la repubblica

corresse alcun rischio”. Insomma mentre i regni ellenistici si sfasciano dopo

una sola disfatta, Roma continua a vivere anche sul cadavere di un Crasso.

Da quel momento il regno partico si avvia

verso la scomparsa intorno al 224 d.C. a causa di distruttivi conflitti

feudali. Roma no, continua con le sue profonde evoluzioni ad influenzare ogni

pagina di storia successiva nell’accavallarsi del tempo. Sopravvive perché la

struttura statale diluisce in qualche modo l’ambizione del singolo, con il

risultato che l’Impero si occupa di gestire il potere e il dominio contro

l’avventurismo fine a se stesso. Nessun condottiero eguaglierà Alessandro, ma

in questo ricorrente richiamo Tito Livio

sottolinea “l’assurdità di un raffronto tra le gesta di un singolo giovane re

conquistatore e quelle di un popolo che fa la guerra da ben ottocento anni… I

macedoni avevano un solo Alessandro, che non soltanto si esponeva a molteplici

pericoli ma lo faceva di sua spontanea volontà. Invece molti erano i romani che

potevano emularlo per gloria e imprese. Ciascuno di essi, a seconda del proprio

destino, avrebbe potuto vivere o morire senza che per questo la repubblica

corresse alcun rischio”. Insomma mentre i regni ellenistici si sfasciano dopo

una sola disfatta, Roma continua a vivere anche sul cadavere di un Crasso.